История

Механическая фабрика

Где скрывается индустриальная идентичность Екатеринбурга.

Целые районы коммерческого жилья вырастают на месте промышленных предприятий. Через пару лет никто и не вспомнит заводы, которые здесь когда-то были.

Но и во Франции ведь давным-давно нет ни короля, ни рыцарства, однако Версаль и замки Луары продолжают быть частью идентичности, культурного ландшафта страны. Давным-давно никто не сражается на арене Колизея, однако римские руины остаются важнейшей частью культурного пространства Италии. В Екатеринбурге нет ни замков, ни римских развалин, но зато есть богатая индустриальная история о «столице Урала», а Урал, как известно — «опорный край державы».

А коль уж скоро назвался ты «горной столицей» — изволь предъявить тому доказательства. Поэтому самое время их, эти доказательства, пересчитать — не так уж много их осталось. Хотя бы десятку — десять самых значимых, самых важных промышленных сооружений Екатеринбурга, десять столпов нашей индустриальной идентичности.

И начнём мы, конечно, с Плотинки — Исторического сквера, где когда-то располагался Екатеринбургский завод, пущенный в далеком 1723 году. Сам по себе железоделательный завод с плотиной для уральских городов XVIII–XIX веков — обычное дело. Все эти заводы были построены по одному принципу: реку перегораживают плотиной, образуется пруд, энергия падающей воды приводит в движение систему колёс, благодаря этому работают механизмы завода — горны печей и молоты, превращающие железную руду в чугун и железо.

И начнём мы, конечно, с Плотинки — Исторического сквера, где когда-то располагался Екатеринбургский завод, пущенный в далеком 1723 году. Сам по себе железоделательный завод с плотиной для уральских городов XVIII–XIX веков — обычное дело. Все эти заводы были построены по одному принципу: реку перегораживают плотиной, образуется пруд, энергия падающей воды приводит в движение систему колёс, благодаря этому работают механизмы завода — горны печей и молоты, превращающие железную руду в чугун и железо.

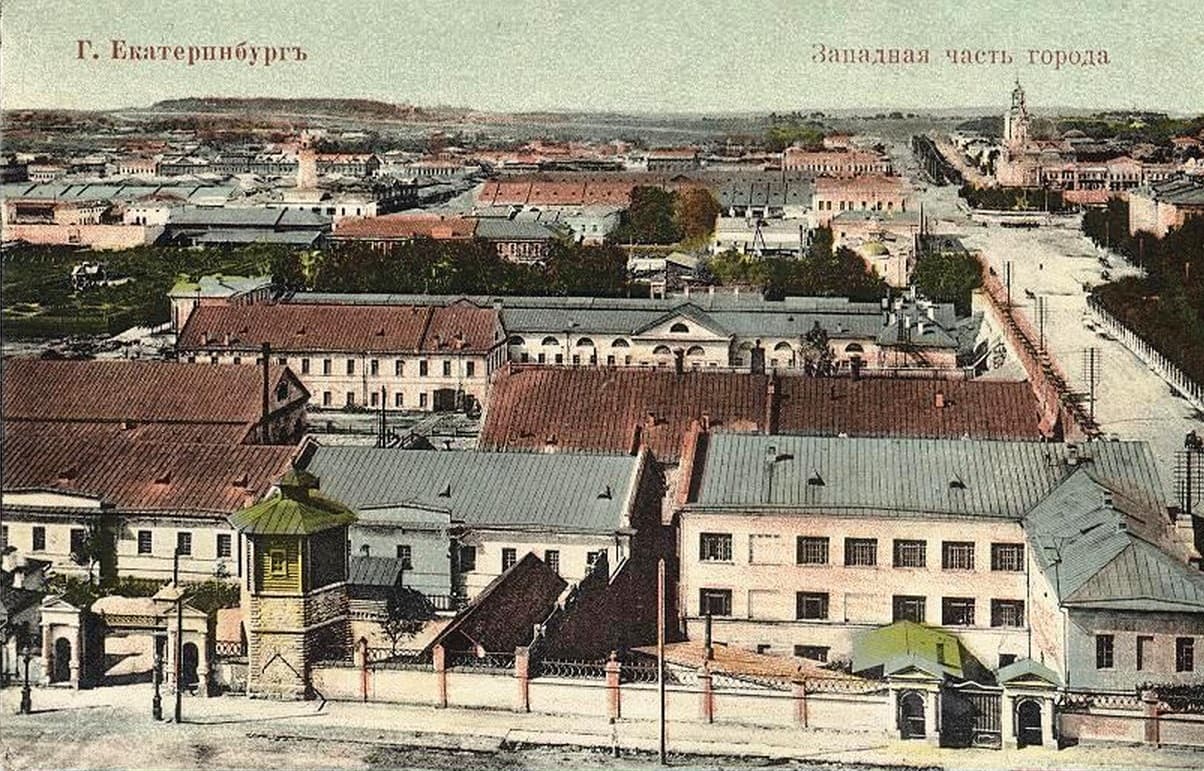

В Екатеринбургском заводе железоделательное производство располагалось на правом (западном) берегу. Некоторое время здесь производили ещё и медь. Завод имел своё доменное производство, но оно было остановлено ещё в 1730-е годы; чугун стали подвозить с других заводов, а в Екатеринбурге из него производили полосовое железо. На базе завода в XVIII веке заработали монетный двор и камнерезная мастерская, давшая начало знаменитой гранильной фабрике.

Мощности монетного двора располагались в основном на левом (восточном) берегу. В 1808 г. железоделательное производство было присоединено к монетному двору. Территория монетного двора была перестроена, превратившись в изящный памятник российского классицизма. Подобная перестройка предпринималась на многих заводах Урала; что далеко ходить — в 1-й половине XIX в. архитектор Михаил Малахов выстроил величественный комплекс Верх-Исетского завода, сегодня, увы, скрытый внутри промышленной зоны. Комплекс монетного двора был обнесен стеной с изящными чугунными решётками и вазами по проекту всё того же Малахова; на производственную территорию вели четверо ворот, тоже с литыми решетками. Кроме того, с середины XVIII века работала в одноэтажном здании, выходившем на Главный проспект (ныне — проспект Ленина) и Екатеринбургская гранильная фабрика. Она соседствовала и с монетным двором, и с механической фабрикой, и с вагоноремонтными мастерскими — императорский двор был надёжным заказчиком, а после революции 1917 года таланты резчиков понадобились уже советской власти. Увы, это славное здание не дошло до наших дней.

Что же осталось от Екатеринбургского завода, что мы можем увидеть сегодня? Не так много. Во-первых, саму заводскую плотину. В XX веке её забрали в гранит, но основу всё ещё можно увидеть, пройдя по переходу под проспектом Ленина (собственно, этот переход и проходит на месте, где был когда-то левый сток плотины) или заглянув туда, где шумит водопад — бывший центральный сток плотины, который всё ещё работает. Основа плотины, построенная из лиственницы — та самая, XVIII столетия. Во-вторых, фрагментарно сохранившуюся стену с четырьмя воротами. И, наконец, сам рельеф местности, возникший благодаря сооружению плотины. Вот так и выходит: завода больше нет, а незримо он присутствует. Екатеринбургский музей изобразительных искусств занимает здание, выстроенное в 1-й половине XIX века, но принадлежало оно не заводу, а заводскому госпиталю.

Что же осталось от Екатеринбургского завода, что мы можем увидеть сегодня? Не так много. Во-первых, саму заводскую плотину. В XX веке её забрали в гранит, но основу всё ещё можно увидеть, пройдя по переходу под проспектом Ленина (собственно, этот переход и проходит на месте, где был когда-то левый сток плотины) или заглянув туда, где шумит водопад — бывший центральный сток плотины, который всё ещё работает. Основа плотины, построенная из лиственницы — та самая, XVIII столетия. Во-вторых, фрагментарно сохранившуюся стену с четырьмя воротами. И, наконец, сам рельеф местности, возникший благодаря сооружению плотины. Вот так и выходит: завода больше нет, а незримо он присутствует. Екатеринбургский музей изобразительных искусств занимает здание, выстроенное в 1-й половине XIX века, но принадлежало оно не заводу, а заводскому госпиталю.

В 1839 г. вместо монетного двора в центре Екатеринбурга начала работу механическая фабрика, оснащённая импортным английским оборудованием. Это вообще было «английское» место: руководил технической стороной английский инженер, главный механик Уральского горного правления Петр Тет, а в штате этого весьма передового для своего времени предприятия тоже было несколько англичан. Фабрика поставляла оборудование, в том числе паровые машины, металлургическим заводам Урала — шёл промышленный переворот и машины заменяли собой ручной труд. Вот её-то белые цеха с зелёными крышами мы и видим в Историческом сквере. Только механической фабрике не повезло: хотя именно её корпуса мы сегодня видим на Плотинке, но большинство популярных путеводителей с советского ещё времени упорно их называют цехами Екатеринбургского завода. Например, табличка на длиннющем одноэтажном здании «малых кузниц и котельной» (сегодня тут Свердловский областной краеведческий музей) гласит: «Здание и сооружения Екатеринбургского завода. Корпус малых кузниц и котельной. Середина XIX века».

В 1839 г. вместо монетного двора в центре Екатеринбурга начала работу механическая фабрика, оснащённая импортным английским оборудованием. Это вообще было «английское» место: руководил технической стороной английский инженер, главный механик Уральского горного правления Петр Тет, а в штате этого весьма передового для своего времени предприятия тоже было несколько англичан. Фабрика поставляла оборудование, в том числе паровые машины, металлургическим заводам Урала — шёл промышленный переворот и машины заменяли собой ручной труд. Вот её-то белые цеха с зелёными крышами мы и видим в Историческом сквере. Только механической фабрике не повезло: хотя именно её корпуса мы сегодня видим на Плотинке, но большинство популярных путеводителей с советского ещё времени упорно их называют цехами Екатеринбургского завода. Например, табличка на длиннющем одноэтажном здании «малых кузниц и котельной» (сегодня тут Свердловский областной краеведческий музей) гласит: «Здание и сооружения Екатеринбургского завода. Корпус малых кузниц и котельной. Середина XIX века».

Период после отмены крепостного права был для уральской промышленности тяжёлым, и в 1870-х гг. механическая фабрика закрылась. Завершились 150 лет металлургического и металлообрабатывающего производства в центре «горной столицы». В 1881 г. опустевшие мощности фабрики стали местом проведения Урало-Сибирской торгово-промышленной выставки. Здесь был разбит небольшой сквер, а промышленные сооружения служили павильонами. Ещё один сквер, украшенный бюстами Петра I и Екатерины I, был устроен на самой плотине в 1886 г.

Период после отмены крепостного права был для уральской промышленности тяжёлым, и в 1870-х гг. механическая фабрика закрылась. Завершились 150 лет металлургического и металлообрабатывающего производства в центре «горной столицы». В 1881 г. опустевшие мощности фабрики стали местом проведения Урало-Сибирской торгово-промышленной выставки. Здесь был разбит небольшой сквер, а промышленные сооружения служили павильонами. Ещё один сквер, украшенный бюстами Петра I и Екатерины I, был устроен на самой плотине в 1886 г.

Сквер был уникальным явлением для Советского Союза, попыткой социалистических градостроителей создать «добавленную стоимость» в старом городском центре. Можно назвать это креативной хипстерской урбанизацией до эпохи урбанизма.Увы, экономической силы Екатеринбурга не хватало, чтобы сохранить всё это общественное пространство на постоянной основе; выставка закончилась, и начался третий этап промышленной жизни комплекса — теперь тут разместились вагоноремонтные мастерские (с 1928 года — завод имени Воеводина, входивший в систему народного комиссариата путей сообщения). Дело в том, что в эти годы в Екатеринбург пришла железная дорога; в 1878 году Горнозаводская дорога прошла из Екатеринбурга через Нижний Тагил и Чусовой в Пермь, а в 1885–1888 годах с ней была соединена ветка Екатеринбург—Тюмень, а в 1896 году благодаря строительству ветки до Челябинска наш город получил наконец выход к Транссибу. Каменно-деревянная водонапорная башня — часть комплекса железнодорожных мастерских; построена она была в самом конце XIX века. После Великой Отечественной войны завод имени Воеводина, вошедший в состав вновь сформированного «Уралтрансмаша», выехал с Плотинки. Территорию передали горсовету, который занялся её благоустройством — созданием Исторического сквера.

Сквер был уникальным явлением для Советского Союза, попыткой социалистических градостроителей создать «добавленную стоимость» в старом городском центре с помощью исторических сооружений. В СССР так поступать было не принято. Можно назвать это креативной хипстерской урбанизацией до эпохи урбанизма. В большинстве случаев дореволюционные корпуса заводов и фабрик при советской власти просто продолжали работать, пока совсем не износятся. В Екатеринбурге такой была судьба двух крупных мельниц, старого завода Ятеса, Верх-Исетского завода и многих других.

Исторический сквер открыли в 1973 году. На правом берегу не осталось ни одного цеха — здесь разместилась геологическая аллея и Екатеринбургский музей изобразительного искусства. На левом берегу сохранили часть производственных корпусов XIX века, которые теперь служат для экспозиций музея архитектурной академии, Свердловского областного краеведческого музея и (в водонапорной башне) музея истории Екатеринбурга. Плотинный сквер продолжил существовать, правда, в 1917 году бюсты Петра и Екатерины были уничтожены. Теперь вместо них на водную гладь заводского пруда смотрят Бажов и Мамин-Сибиряк, а восстановленные в 1990—х годах бюсты коронованных особ переехали в восточную часть Исторического сквера. Хотя от XVIII века тут почти ничего не сохранилось, сквер посвящен основанию города, а отец-основатель Василий Татищев тут представлен в трёх лицах: один Татищев смотрит на Плотинку с постамента на площади Труда, другой подписывает указ об основании города на барельефе в Историческом сквере, третий красуется на барельефе на одном из монументов, известных среди горожан как «фиги».

Сквер был уникальным явлением для Советского Союза, попыткой социалистических градостроителей создать «добавленную стоимость» в старом городском центре с помощью исторических сооружений. В СССР так поступать было не принято. Можно назвать это креативной хипстерской урбанизацией до эпохи урбанизма. В большинстве случаев дореволюционные корпуса заводов и фабрик при советской власти просто продолжали работать, пока совсем не износятся. В Екатеринбурге такой была судьба двух крупных мельниц, старого завода Ятеса, Верх-Исетского завода и многих других.

Исторический сквер открыли в 1973 году. На правом берегу не осталось ни одного цеха — здесь разместилась геологическая аллея и Екатеринбургский музей изобразительного искусства. На левом берегу сохранили часть производственных корпусов XIX века, которые теперь служат для экспозиций музея архитектурной академии, Свердловского областного краеведческого музея и (в водонапорной башне) музея истории Екатеринбурга. Плотинный сквер продолжил существовать, правда, в 1917 году бюсты Петра и Екатерины были уничтожены. Теперь вместо них на водную гладь заводского пруда смотрят Бажов и Мамин-Сибиряк, а восстановленные в 1990—х годах бюсты коронованных особ переехали в восточную часть Исторического сквера. Хотя от XVIII века тут почти ничего не сохранилось, сквер посвящен основанию города, а отец-основатель Василий Татищев тут представлен в трёх лицах: один Татищев смотрит на Плотинку с постамента на площади Труда, другой подписывает указ об основании города на барельефе в Историческом сквере, третий красуется на барельефе на одном из монументов, известных среди горожан как «фиги».

Берега заводского пруда, исполнявшего теперь уже сугубо декоративную роль водного зеркала, ещё в XIX веке частично превратились в благоустроенные набережные, а в 1930-х годах были закованы в гранит на манер Санкт-Петербурга. А в Историческом сквере был создан в советское время каскад фонтанов, чем-то напоминавший Петергоф; в настоящее время каскад реконструирован. Индустриальный брутализм и хаос стареньких цехов уступил место столичной, питерской эстетике порядка, гранита и пространства.

Заводская брутальность оказалась превращена в культурность.Промышленные машины, экспонируемые на левом берегу Исети в Историческом сквере, показывают промышленность уже пореформенной России рубежа XIX–XX вв. Исключение — любимец детворы, громадный проковочный молот из Алапаевска 1826 года, но и он появился в период, когда в Екатеринбурге железоделательное производство уже было свернуто. Большинство же станков приехало на Плотинку из Нижней Салды, где на рубеже XIX–XX веков работал мощный завод (именно там трудился знаменитейший металлург, инженер и профессор Уральского университета Владимир Грум-Гржимайло).

А некоторые экспонаты и вовсе представляют советскую индустрию эры первых пятилеток: переданные из цехов Уралмаша паровой молот, изготовленный на Старокраматорском заводе в Донбассе в 1938 году, и пресс, сделанный на Златоустовском инструментальном комбинате в 1930 году. Или не в 1930 году? Про этот пресс обычно пишут, что сделан он на «Златоустовском заводе имени Коминтерна», только вот в Златоусте никогда не было завода имени Коминтерна. На станке хорошо видна аббревиатура «ЗИК», вписанная в горную вершину — это эмблема Златоустовского инструментального комбината имени Ленина, того самого, где для бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса были сделаны «чёрные ножи» в годы войны. А имя это, как пишет заведующий отделом Златоустовского музея Юрий Окунцов, предприятие получило в 1938 году, тогда же появилось и новое клеймо, так что вопрос о дате изготовления остается открытым. Когда-то все эти машины стояли в «Петровском дворике» за сохранённой стеной токарного цеха механической фабрики, но после того, как здание было реконструировано для выставочного центра Музея архитектуры и дизайна Уральской государственной архитектурной академии, машины были перемещены на новое место, в юго-восточную часть сквера.

А некоторые экспонаты и вовсе представляют советскую индустрию эры первых пятилеток: переданные из цехов Уралмаша паровой молот, изготовленный на Старокраматорском заводе в Донбассе в 1938 году, и пресс, сделанный на Златоустовском инструментальном комбинате в 1930 году. Или не в 1930 году? Про этот пресс обычно пишут, что сделан он на «Златоустовском заводе имени Коминтерна», только вот в Златоусте никогда не было завода имени Коминтерна. На станке хорошо видна аббревиатура «ЗИК», вписанная в горную вершину — это эмблема Златоустовского инструментального комбината имени Ленина, того самого, где для бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса были сделаны «чёрные ножи» в годы войны. А имя это, как пишет заведующий отделом Златоустовского музея Юрий Окунцов, предприятие получило в 1938 году, тогда же появилось и новое клеймо, так что вопрос о дате изготовления остается открытым. Когда-то все эти машины стояли в «Петровском дворике» за сохранённой стеной токарного цеха механической фабрики, но после того, как здание было реконструировано для выставочного центра Музея архитектуры и дизайна Уральской государственной архитектурной академии, машины были перемещены на новое место, в юго-восточную часть сквера.

История, вышедшая в Екатеринбурге — более чем нехарактерная! Металлургию XVIII века можно увидеть в Невьянске, металлургию эпохи расцвета «горного царства» в 1-й половине XIX века — в Сысерти, Староуткинске или Златоусте, металлургию эпохи промышленного роста рубежа XIX–XX веков — в Нижней Салде, Серове или Лысьве, а за видами советских металлургических гигантов надо ехать в Магнитогорск и Нижний Тагил. То, что задумали отцы города в конце XIX века, довёл до завершения горсовет конца XX века, превратив опустелые фабричные корпуса в пространство культуры. Получается, уникален в Историческом сквере не сам завод, а тот факт, что здесь заводская брутальность оказалась превращена в культурность. Завод-музей, завод-памятник — такое есть и в других местах, а вот завод-сквер — это на Урале редкость.

А промышленные мускулы города нам придется поискать в другом месте.

Константин Бугров, доктор исторических наук

В тексте использованы научные результаты, полученные в рамках исследовательского проекта «Индустриальная идентичность территорий России: уральские региональные сообщества и дискурс об Урале в культуре XVIII — XX вв.» (руководитель — К. Бугров), поддержанного Российским научным фондом.